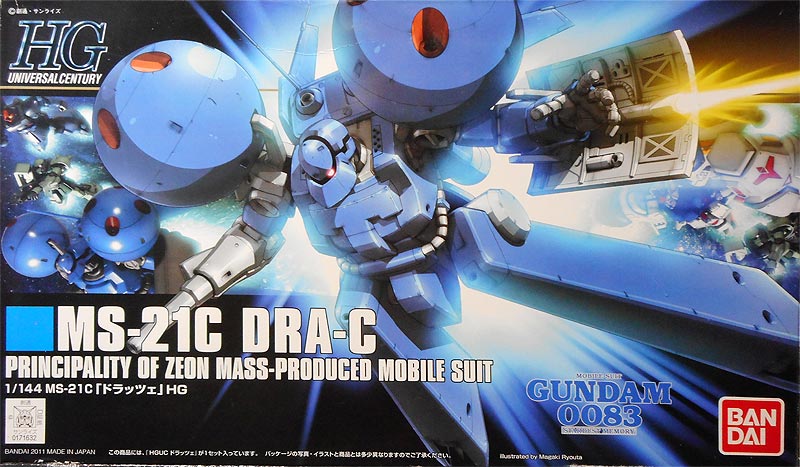

HGUC 1/144 ドラッツェ プラモデルの解説

箱写真

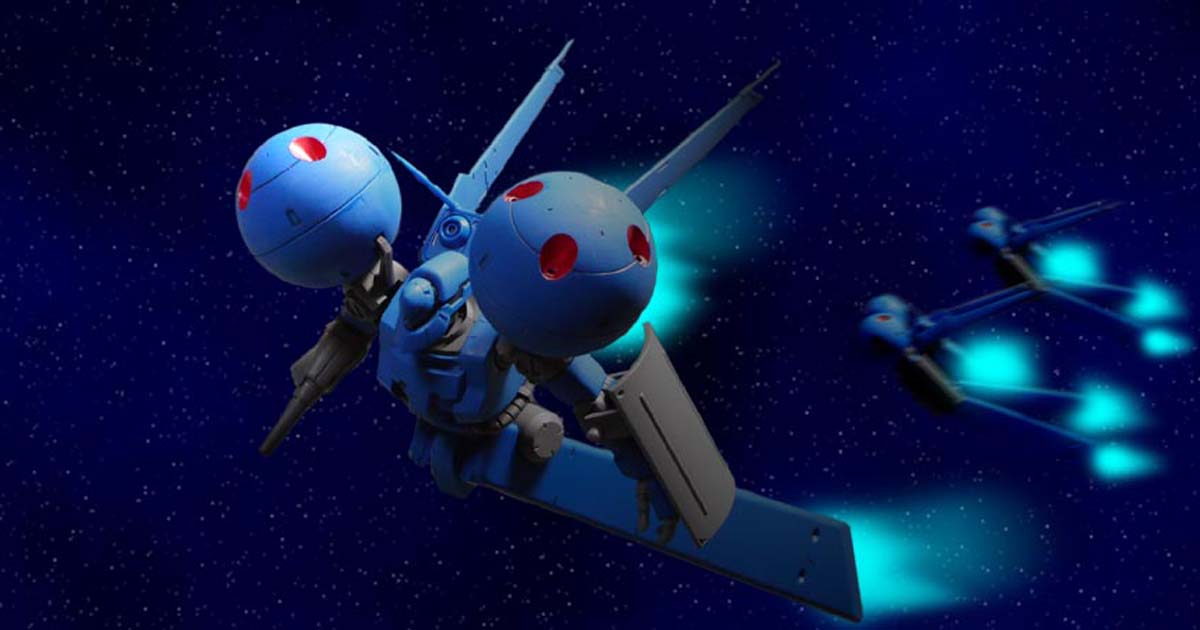

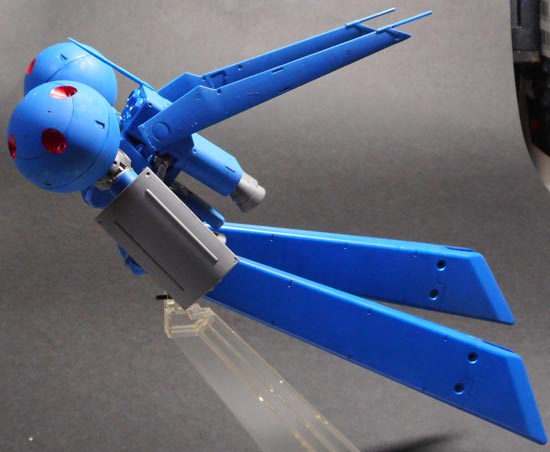

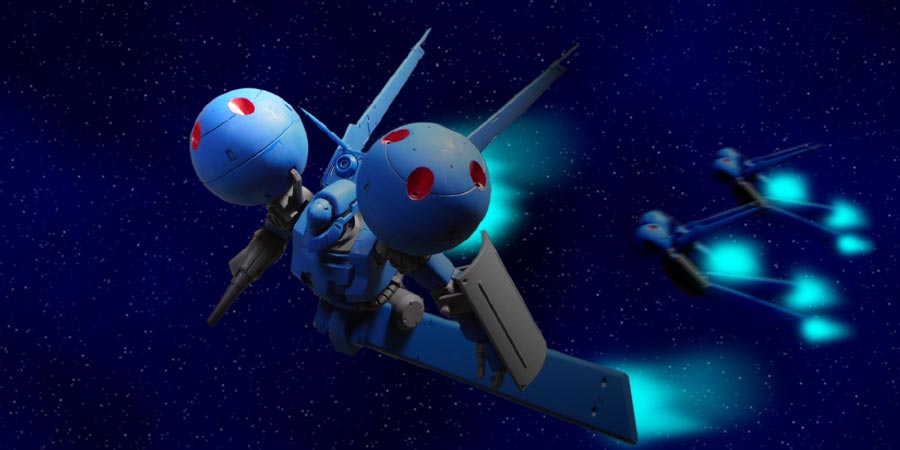

完成写真

マーキングシールを貼る前の写真です。

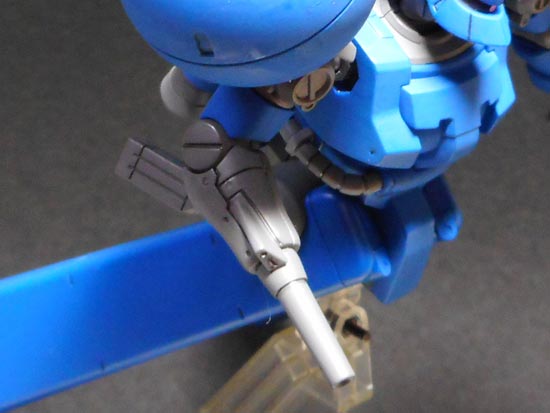

脚部がないのでスタンド付き。

右腕固定の![]() は、選択式で通常の腕部に変更可能です。

は、選択式で通常の腕部に変更可能です。

ただ差し替えという構造ではなく、いったんばらして関節部位をぬきとり腕パーツに組み直すといった手間になるので、

その利便性の悪さから、抜き取り手間となるパーツだけを別に購入するモデラーさんもいました。

説明書についてる「こわした・なくした」の部品発注するやつね。

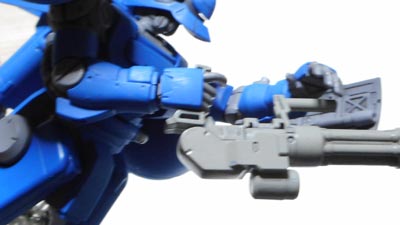

腕に変更した場合、ガトリングガンをもたせられます。

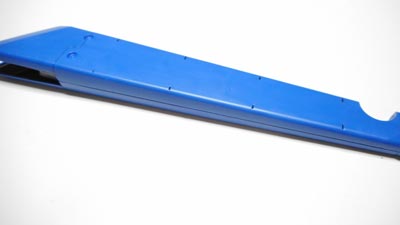

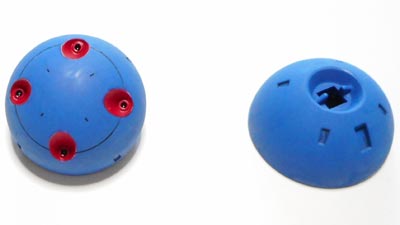

プロペラントタンクの貼り合わせ面、合わせ目は、

消さずに活かせることにしました。

そのまま貼るだけでは「消し忘れ」感がでるので、

ペーパーがけでエッジ面、つまり角を丸めてから貼り合わせてます。

塗装について、当サイト(=私)の塗装の方針です。

●よほどのことでない限りエアブラシは使わず、筆塗りで。

●アクリル系の水性ホビーカラーを使用

ですが広い面積の筆塗りに有利という理由からエナメル系を使用しています。 胴体の濃い青は、塗ってます。

なぜラッカー系を使わないかといいますと、私の住む環境が刺激と臭いの強いラッカー系塗料の使用を許されないからです。

・ペットがいる(いた)

・集合住宅である

今回の青は肩の球体、脚部相当のプロペラントタンクといった幅広塗り面が多いので塗装はエナメルカラーを使いました。

水性ホビーカラーに代表されるアクリル系の塗料より、タミヤがだしているエナメルカラーのほうが乾きがおそいため、ムラやスジが発生しにくく筆塗りにはいいのであります。

タミヤ エナメルカラー (使用色とは異なります)

ですが説明書指示の色合わせではなくて、独自に色混ぜを行いました。

エナメルカラー・XF-8 フラットブルーに、XF-2

フラットホワイトを少しずつまぜ、あまり水色にならない程度にまで明度を上げた色にしました。

<これは広告を兼ねています>

ペーパーがけ![]() 面はポリシングクロスで完全に消してます。

面はポリシングクロスで完全に消してます。

ハセガワ・スーパーポリッシングクロスでから拭きするだけで、ペーパーがけ跡のザラザラ部が消せます。

ガラスヤスリを使用して、ゲート跡を消す処理の時短もしてます。

これ1本で、320番→600番→1000番→2000番という4種のペーパーがけによるゲート処理が、このガラスヤスリ1本ですべて完遂できるようになりまして、疲労感も減り助かっております。

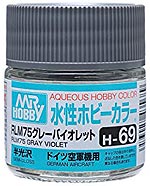

関節部位は水性ホビーカラー、H-69 RLM75グレーバイオレット。

ほんとこの色はモビルスーツの関節に合う。

RLM75グレーバイオレット。 Mr.カラーにも同色あります。

なお、このボディ青と関節グレーは塗らなくてもパーツの地色のままでも組み立てられるので、無塗装でも違和感はありません。

どうしても塗らなければならないのは、バーニアの内側の赤。

肩の球体の姿勢制御スラスターにも赤い塗装箇所あります。

ここはシールもついていますが、完全に深く覆ってくれないので、塗るのが無難と感じました。

パネルライン(=パーツに形成された装甲のつなぎ目みたいなスジ線を指します)へのスミ入れ![]() は、超極細ペンのコピックマーカー0.02(文具店で入手)と、ハケ付きエナメルカラースミ入れ用 を両方使用。

は、超極細ペンのコピックマーカー0.02(文具店で入手)と、ハケ付きエナメルカラースミ入れ用 を両方使用。

その他の必須工具

- ニッパー

- タミヤセメント(合わせ目

消し用)

消し用) - 瞬間接着剤(合わせ目消し、時間がないとき用)

- ヤスリ、耐水ペーパー(ペーパーがけ

用)

用) - 筆4種 広面積用平筆、通常用平筆、細部用丸筆、超細部用面相筆(エナメル用、水性用とそれぞれ用意)

今回はこのガイドの指示通りの色で塗っておりませんのでご了承くださいませ

ちなみに私が使った色

●本体ブルー・・・タミヤエナメルカラー・ロイヤルブルーに少し赤と白をまぜて明るくした混合色、その上へ水性ホビーカラー・つや消しクリアー

●関節グレー・・・水性ホビーカラー・RLM75グレーバイオレット

●モノアイレール・・・タミヤエナメルカラー・フラットブラック(つや消し黒)

●バーニアの内側・・・水性ホビーカラー・あずき色

●その他ピンポイントでみつけたもの・・・適当にありものですませました

CG合成/デジラマ

製作開始 作り方手順 徹底解説 (HGUC ドラッツェ)

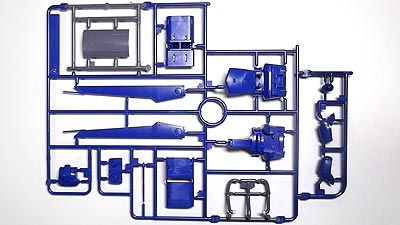

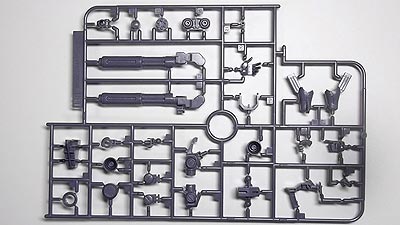

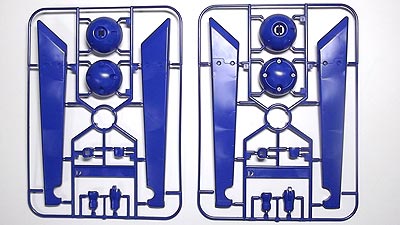

| パーツ一覧 | |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

パーツは組み立ての前に洗うことをおすすめします。参考:開封したらまずパーツ洗浄 |

|

|

|

|

HGUC 1/144 ドラッツェ 胴体・上半身部の作り方・製作手順 の 解説です |

|

|

[1]

|

胴体の、首元の部分。 |

|

[2] |

胴体下部の裏面、機体内部演出のため、同じくRLM75グレーバイオレットで塗ります。 ここが青いままだとちょっとおもちゃっぽい感じがするので、装甲の内側はメカニカルなものがつまっているぞみたいな感じにする目的で。 |

|

[3] |

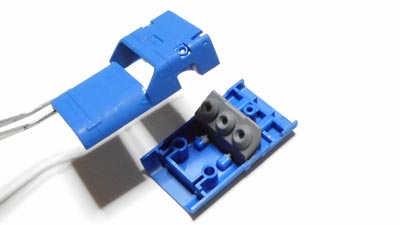

胴体の中へ、必要なポリキャップをはめこんでいきます。 これは首用。 |

|

[4] |

次に、肩用。 左右あります。 |

|

[5] |

スタンドとつなぐ用。 ドラッツェは二足直立ではないので、飾るには付属スタンドが必須となります。 |

|

[6] |

ポリキャップの入れ忘れなどを今一度確認して、 胴体のもう片側をあわせます。 |

|

[7] |

肩から脇にかけて、合わせ目 ここは消しました。 用語解説:合わせ目 参考:不必要なくぼみや線(合わせ目、パーティングライン)を消そう |

|

[8] |

ちなみに脇腹の、写真で示す部分、ここはディテールライン(バネルライン)として残すので消さなくてもいい箇所です。 |

|

[9] |

消すには瞬間接着剤を使いました。時短のためです。 時間的ゆとりがあるときはタミヤセメントを使います。 瞬間接着剤よりタミヤセメントのほうがペーパーがけしやすいから。(個人的見解) |

|

[10] |

消しました。 |

|

[11]

|

胴体部、コクピットハッチを兼ねた胸部装甲を貼り付けます。 |

|

[12] |

ここからは、背中のスラスターの組み立てです。 なので組み立て前に塗ってしまいます。 |

|

[13]

|

スラスターの奥は、本来噴射機構なのだから穴があいていると思うのですが、 ここは手軽演出のスミ入れで。 マーカーペンを使い奥を塗りつぶします。 |

|

[14] |

そして貼り合わせるのですが、 この合わせ目を消そうか残そうか迷ったのですが、ラインとして残すことにしました。 そのまま貼り合わせるだけの合わせ目のままよりも、多少モールド 用語解説:モールド |

|

[15] |

そして貼り合わせます。 |

|

[16] |

上下のパーツも、フタ閉じの要領で差し込みます。 |

|

[17] |

このパーツはもともとグレーなので、塗装はお好みで。 |

|

[18]

|

背中のアンテナ。 |

|

[19] |

背中スラスター部位へつなぎます。 |

|

[20] |

かわってこれは推進用バーニア。 可動するためのポリキャップパーツ(正確にはキャップではないけど浸透してるのでこう呼称します)を差し込みます。 |

|

[21] |

組み立ての前に、バーニア内壁を塗ります。 この内壁は赤系の色のようなので、カラーガイドの「モンザレッド+黒少量」ではなくあずき色で塗りました。 下地の白塗装はエナメルカラーで、必ず行います。直接赤を塗るのでは際立ってくれません。 |

|

[22] |

バーニアを下部の穴へ。 |

|

[23] |

この段階で、胴体・背中へつなぎます。 |

|

[24] |

最後に、背中の2つのパネル。 このパネルのフチには、よく見るとパーティングラインがあります。 ペーパーがけで消します。 |

|

[25] |

接合用ポリキャップを差し込みます。 |

|

[26] |

胴体へつなぎます。向きに注意。 |

|

[27] |

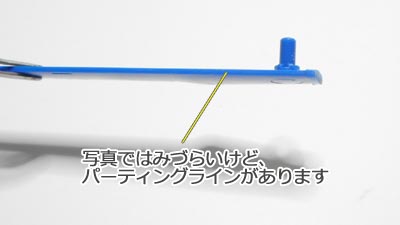

動力パイプです。 写真にある通り、パーティングライン ペーパーがけで、消します。 用語解説:パーティングライン |

|

[28] |

その後タミヤエナメルカラー・ハケ付きを使いスミ入れしました。 |

|

[29] |

左右まちがえないように、動力パイプをつけます。 でも間違うと合わないのですぐわかります。 |

|

[30] |

胴体部の完成です。 |

|

次のページでは、頭部の組み立てを全掲載・解説します。 |

|