HGUCプラモデル 1/144 ディジェ の解説

このページで完成させる部位写真(![]() )

)

切った・削ったの改良はしていません。説明書のままに組み立てています。

<PR>

ペーパーがけ![]() 面はポリシングクロスで消してます。

面はポリシングクロスで消してます。

ハセガワ・スーパーポリッシングクロスでから拭きするだけで、ペーパーがけ跡のザラザラ部が消せます。

Amazon.co.jp![]() でも普通に入手できます。

でも普通に入手できます。

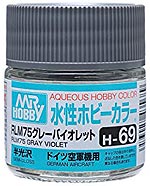

装甲板裏面は水性ホビーカラー、H-69 RLM75グレーバイオレットを塗りクオリティを上げてます。

RLM75グレーバイオレット。 Mr.カラーにも同色あります。

パネルライン(=パーツに形成された装甲のつなぎ目みたいなスジ線を指します)へのスミ入れ![]() は、超極細ペンのコピックマーカー0.03(文具店で入手)と、ハケ付きエナメルカラースミ入れ用 を両方使用。

は、超極細ペンのコピックマーカー0.03(文具店で入手)と、ハケ付きエナメルカラースミ入れ用 を両方使用。

その他の必須工具

- ニッパー

- タミヤセメント(合わせ目

消し用)

消し用) - 瞬間接着剤(合わせ目消し、時間がないとき用)

- ヤスリ、耐水ペーパー(ペーパーがけ

用)

用) - 筆4種 広面積用平筆、通常用平筆、細部用丸筆、超細部用面相筆(エナメル用、水性用とそれぞれ用意)

今回はこのガイドの指示通りの色で塗っておりませんのでご了承くださいませ

|

|

|---|---|

|

[1]

|

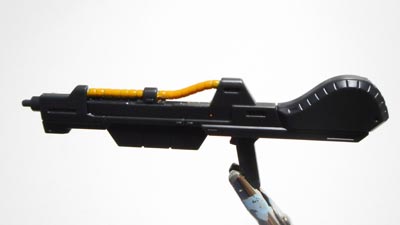

ビーム |

|

[2] |

黄色に塗る前に下地に白を塗ります。でないと黄色が映えません。 |

|

[3] |

|

|

[4] |

先端部を差し込みます。向きは決まっています。 |

|

[5] |

これでビーム・ |

|

クレイ・ |

|

|

[6] |

グリップをはめこみます。可動部です。向き注意。 塗装の際にははめ込む前の段階で。 |

|

[7]

|

合わせ目は消します。が、 |

|

[8] |

これでクレイ・ |

| ビーム・ナギナタ | |

|

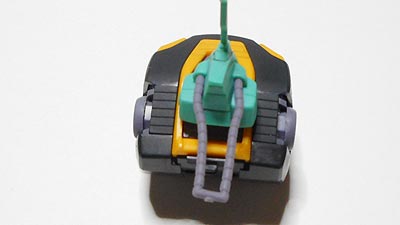

[9] |

あまり目立ってませんが、ビーム刃の先端、ペーパーがけで尖らせました。 右側が尖らせたものです。 |

|

[10]

|

グリップ部の両端、小さいのでなくさないよう注意しながら、差し込みます。 |

|

[11] |

そして両端にビーム刃をつなぎます。それぞれ反対方向を向いているのが定位置。 |

|

[12]

|

ビーム・ナギナタはこれで完成。 |

| 背部フィン | |

|

[13]

|

最後の行程、背中の部位を組み立てます。まずは軟質パーツの、動力パイプ、これを、頭部後ろ側、2箇所の穴へ差し込みます。 特に固定するではなく差し込むだけです。 |

|

[14] |

抜け外れやすいのでしっかり奥へ。 |

|

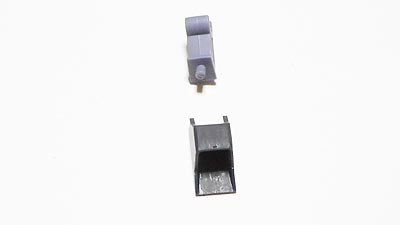

[15] |

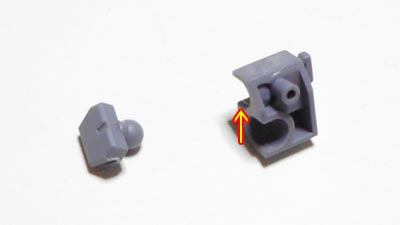

次に背中のバーニア部の組み立てです。四角いのが先端、薄紫がジョイント部位。 |

|

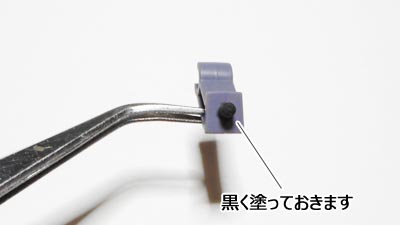

[16]

|

組み付ける前に、薄紫側の丸突起、ここはバーニアとして露出される部分ということが判明したので、黒く塗りつぶしました。 その後、双方ともつなぎます。 |

|

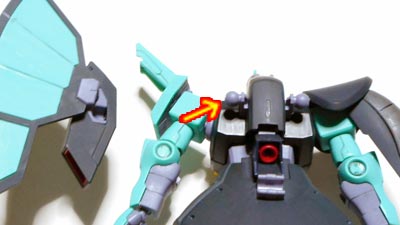

[17]

|

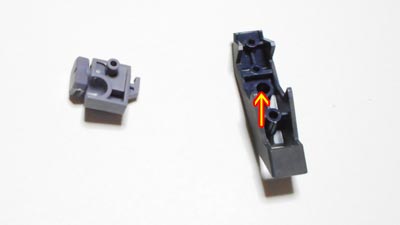

バーニア。円形以外のとこは赤くなくてよいので、先に黒く塗りつぶします。 それから、さきほどの四角の中へ押し込みます。 |

|

[18] |

・・・こんなふうに、バーニアの奥は黒く演出できました。 |

|

[19] |

それをさらに接合用パーツへつなぎます。 |

|

[20]

|

カバーみたいな、このパーツも。 |

|

[21]

|

ここまでできたら、背中へ。動力パイプを挟み込むように取り付けます。 |

|

[22] |

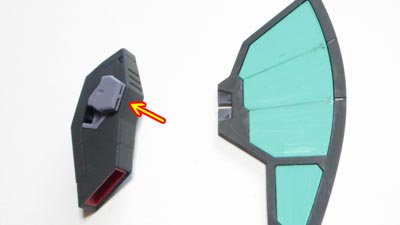

ここからは、フィンのフレーム部の行程です。 このパーツには、全体にパーティングラインがありますので、消しておきます。 |

|

[23]

|

フィンパーツを型にはめ込みます。 |

|

[24] |

そしてここからは根元部分の組み立てです。 |

|

[25]

|

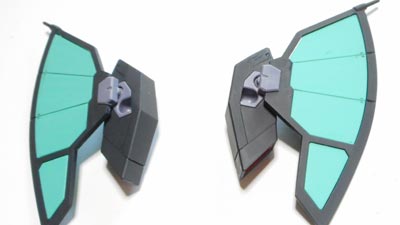

この組み立ては2こ製作しますが左右で向きが異なっています。間違えないよう注意、です。 |

|

[26]

|

最後にフタ閉じのパーツを。 |

|

[27]

|

赤いバーニアパーツを押し込んで完了。 バーニアパーツはペンでスミ入れしました。 |

|

[28] |

できあがり。 |

|

[29] |

フィンを取り付けます。 |

|

[30] |

掲載は略しましたが、反対側も組み立てます。 |

|

[31] |

そして、背中の基部へ。 |

|

[32] |

これで完成。 |

|

[33]

|

ジョイントパーツを追加することで、左肩にクレイ・ |

|

[34] |

なお、クレイ |

|

完成 HGUC 1/144 ディジェ |

|

全撮影|HGUC・ディジェ の作り方、製作解説》

全撮影|HGUC・ディジェ の作り方、製作解説》