HGUC 1/144 ハイゴッグ の解説

この頁で完成させる部位写真

部分塗装[1]動力パイプ

↑腕にちょこっとついてる動力パイプも、同じくグレーで塗りました。この部位はパーツ分けされておりません。

部分塗装[2]・四角いくぼみの内部の、赤。

これは貼り合わせの前に塗っています。やりやすさから

ちなみにこの赤は、本来は黒で、フチのみが赤、ていう設定です。

(箱絵より)

ややこしそうなのでスルーしちゃいました。実はあとで気づいたという凡ミス。

なお説明書カラーガイドには色指定がありません。

なので、モンザレッド100%で塗りました。

合わせ目については、基本技「素組み等、塗装なしで合わせ目を消し仕上げる![]() 」に掲載している手法、ペーパーがけ跡をハセガワ・ポリシングクロスで乾拭き磨きで消し仕上げております。

」に掲載している手法、ペーパーがけ跡をハセガワ・ポリシングクロスで乾拭き磨きで消し仕上げております。

これを瞬間接着剤やタミヤセメント(ランナーパテもOK)で埋めてから、

↓

ポリシングクロスで磨いて、最後につや消しクリアーを塗ります。

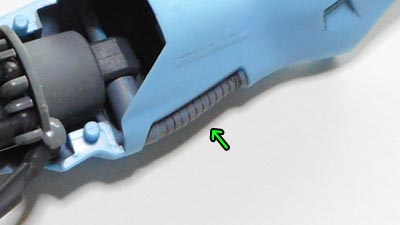

ただし、写真にみえている2か所の四角い突起形状、

ここは消すための接着剤塗りが面積少なく作業こまかいです。

<PR>

ペーパーがけ![]() 面はポリシングクロスで完全に消してます。

面はポリシングクロスで完全に消してます。

ハセガワ・スーパーポリッシングクロスでから拭きするだけで、ペーパーがけ跡のザラザラ部が消せます。

ハセガワ ポリッシングクロス、画像クリックで詳細(Amazon広告)

Amazon.co.jp![]() でも普通に入手できます。

でも普通に入手できます。

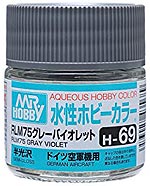

装甲板裏面は水性ホビーカラー、H-69 RLM75グレーバイオレットを塗りクオリティを上げてます。

RLM75グレーバイオレット。 Mr.カラーにも同色あります。

パネルライン(=パーツに形成された装甲のつなぎ目みたいなスジ線を指します)へのスミ入れ![]() は、超極細ペンのコピックマーカー0.02(文具店で入手)と、ハケ付きエナメルカラースミ入れ用 を両方使用。

は、超極細ペンのコピックマーカー0.02(文具店で入手)と、ハケ付きエナメルカラースミ入れ用 を両方使用。

その他の必須工具

- ニッパー

- タミヤセメント(合わせ目

消し用)

消し用) - 瞬間接着剤(合わせ目消し、時間がないとき用)

- ヤスリ、耐水ペーパー(ペーパーがけ

用)

用) - 筆4種 広面積用平筆、通常用平筆、細部用丸筆、超細部用面相筆(エナメル用、水性用とそれぞれ用意)

今回はこのガイドの指示通りの色で塗っておりませんのでご了承くださいませ

製作開始 作り方手順 徹底解説 (HGUC ハイゴッグ)

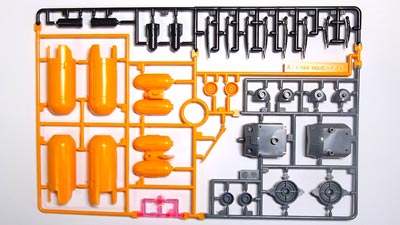

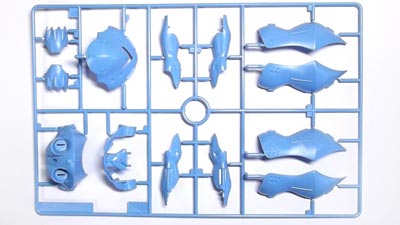

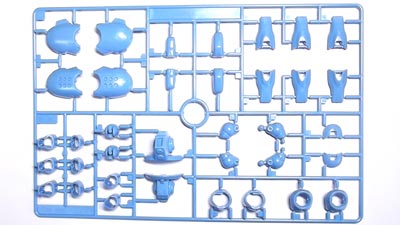

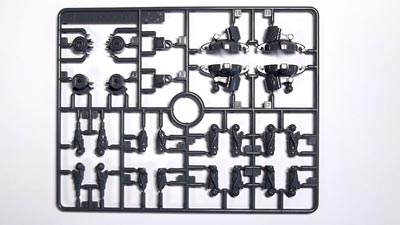

| パーツ一覧 | |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

パーツ画像はクリックで拡大します |

HGUC 1/144 ハイゴッグ アーム部の作り方・製作手順 および 解説です |

|

|

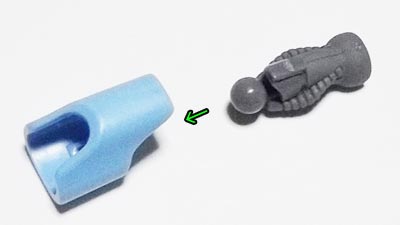

[1] |

肩の付け根の関節部。 ポリキャップを1個、中にはさみこみます。 |

|

[2] |

双方を貼り合わせ、ここにできる合わせ目は消します。 |

|

[3] |

合わせ目を消す方法はいくつかありますが、 私の場合急いでいるときは瞬間接着剤、しっかり密着させたいときはタミヤセメントを使っています。 素組み等、塗装なしで合わせ目を消し仕上げる。ハセガワ・ポリッシングクロス使用 |

|

[4] |

RLM75グレーバイオレットで塗装しました。 |

|

[5] |

フレーム部。いくつか同形状のパーツがあります。 左右のパーツ貼り合わせで完了ですが、 この細かいディテールをつぶさないように合わせ目を消すのは至難の業なので、よほどの力作狙いでない限りそのままでもよいかなと思います。大半が次の行程で隠れるし。 スミ入れはエナメルカラーで施しました。 |

|

[6] |

さきほどの関節部に、差し込みます。 |

|

[7]

|

さらに、外殻パーツをかぶせるように差し込みます。 このときの、先に差し込んだフレームの向きに注意。 また、この外殻パーツを塗るなら組み立ての前に。 今回はつや消しクリアーのみ塗っています。パーツの素材の水色をそのまま活かしております。 |

|

[8] |

ベロウズリム部、追加パーツを作り上げていきます。 行程は変わらず、フレームの左右貼り合わせから。 |

|

[9] |

外殻パーツを差し込みます。 |

|

[10]

|

1つのアームにつき、2個、つくります。 |

|

[11] |

これらを数珠つなぎにします。 カチッとしっかりさしこみます。 |

|

[12] |

実はフレームをつないでから外殻をかぶせるほうが、やりやすかったりする・・・・ |

|

[13] |

先端のフレームだけ、てのひらがつながるための関節ポリキャップがあります。 ポリキャップを1個、中に挟み込んで・・・ |

|

[14] |

それをフレームパーツにつなぎまして、・・・ |

|

[15] |

貼り合わせます。 |

|

[16] |

これまでのフレームもそうでしたが、このパイプへのスミ入れは、マーカーペンよりもハケつきエナメルカラーを使ったほうが早いです。 |

|

[17] |

それもつなぎます。先端へ。 全部つなぐと、こんな感じ。 |

|

[18] |

つぎに、肩アーマーを組み立てます。 肩アーマーは裏面をグレーで塗ります。関節と同じRLM75グレーバイオレット。広い面積ですが筆塗りしてます。 |

|

[19] |

肩アーマーには2か所、ワンポイント赤があります。ここは、貼り合わせる前のほうが塗りやすい。シールが付属されているのでそれを貼る場合も、今の段階のほうがやりやすい。 説明書に色指定ないので適当にモンザレッド100%で塗りました。 |

|

[20] |

ポリキャップをはめ込みます。 片側だけ差し込むというかわった構造。 |

|

[21] |

そこへ、さきほど完成させたベロウズリムをつなぎます。 |

|

[22] |

もう片側の肩アーマーを貼り合わせます。 |

|

[23]

|

ここの合わせ目は消す必要があります。 無塗装での合わせ目消し&仕上げは、これまでやってきた方法の、ポリシングクロスを使った消し方をします。 素組み等、塗装なしで合わせ目を消し仕上げる。ハセガワ・ポリッシングクロス使用 |

|

[24] |

肩アーマーはこれで完成です。 |

| バイス・クロー | |

|

[25] |

ツメのパーツ。 1つ1つ独立しています。そのすべてに、パーティングライン(生産時にできる金型合わせの境目スジ)がついてるので、これはペーパーがけ等で除去します。 |

|

[26] |

ツメは形状が異なるのか1本1本パーツ番号がちがうので、わからなくならないよう注意です。 一番短いツメパーツ、これを土台となるパーツへつなぎます。 |

|

[27] |

土台パーツは2つに分かれており、 親指に相当するツメとは別に、残り3本をつなぐパーツが存在しています。 見た目には違いがわからないのですがパーツ番号が異なるので、そのとおり3本、差し込んでいきます。 |

|

[28] |

2本め。 |

|

[29] |

|

|

[30] |

3本め。 |

|

[31] |

そしてポリキャップを差し込みます。 |

|

[32] |

親指ツメが繋がれた土台をつなぎます。 |

|

[33] |

さらにポリキャップを差し込みます。 これで土台は完了です。 |

|

[34] |

外側を仕上げます。 四角いとこの赤、ここもシールを貼るか、塗ります。 裏面もグレーで塗っています。 |

|

[35] |

中に接合用のパーツを差し込んで、 |

|

[36] |

ベロウズリムとの接合用の、ポリキャップを忘れずに差し込みます。 |

|

[37] |

そして貼り合わせます。 |

|

[38] |

合わせ目は消します。 |

|

[39] |

動力パイプはRLM75グレーバイオレットを塗りました。 さらに、スミ入れを施しています。 |

|

[40] |

最後に、手の甲をかぶせます。 |

|

[41]

|

フェアリングユニットとよばれるオレンジ色のカバーをつける際に、この手の甲ごとツメをはずします。合わせ目消しも行いません。 これでクロー部位は完成です。 |

|

[42] |

すべてをつなぎます。 先に、1こ関節パーツの追加があります。 |

|

[43] |

ベロウズリムのほうにも付け足しパーツがあります。 |

|

[44] |

そしてクローを接合します。 |

|

[45] |

腕の完成です。 |

|

[46]

|

もう片方の腕も同様に組み立てます。 手順は同じです。 そして、胴体へつなぎます。 |

|

次のページでは、脚部の組み立てを全掲載・解説します。 |

|