HGプラモデル 1/144 ガンダムルブリス の解説

このページで完成させる部位写真

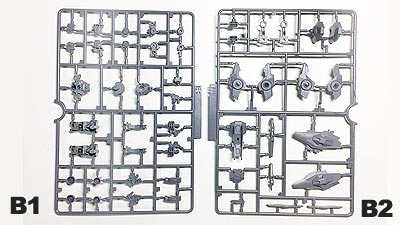

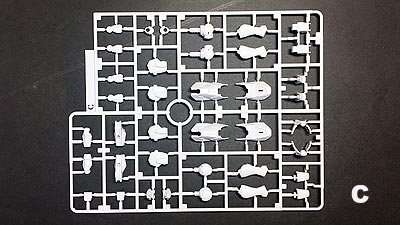

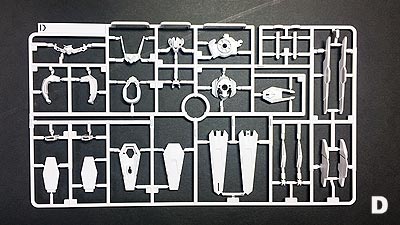

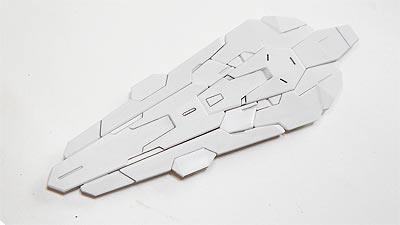

パーツ写真

パーツは組み立ての前に洗うことをおすすめします。

参考:開封したらまずパーツ洗浄![]()

とくになく、説明書通りに製作しております。

塗装について

ボディカラーのホワイト、関節フレームのグレーは、パーツ色をそのまま活かして無塗装、今まで行っていたつや消しクリアー塗装すら不要なくらい、質感が上がっています。

一応塗ってはいます。

<PR>

ペーパーがけ![]() 面はポリシングクロスで消してます。

面はポリシングクロスで消してます。

ハセガワ・スーパーポリッシングクロスでから拭きするだけで、ペーパーがけ跡のザラザラ部が消せます。

Amazon.co.jp![]() でも普通に入手できます。

でも普通に入手できます。

パネルライン(=パーツに形成された装甲のつなぎ目みたいなスジ線を指します)へのスミ入れ![]() は、超極細ペンのコピックマーカー0.03(文具店で入手)と、ハケ付きエナメルカラースミ入れ用 を両方使用。

は、超極細ペンのコピックマーカー0.03(文具店で入手)と、ハケ付きエナメルカラースミ入れ用 を両方使用。

その他の必須工具

- ニッパー

- タミヤセメント(合わせ目

消し用)

消し用) - 瞬間接着剤(合わせ目消し、時間がないとき用)

- ヤスリ、耐水ペーパー(ペーパーがけ

用)

用) - 筆4種 広面積用平筆、通常用平筆、細部用丸筆、超細部用面相筆(エナメル用、水性用とそれぞれ用意)

今回はこのガイドの指示通りの色で塗っておりませんのでご了承くださいませ

在庫情報、品薄情報については、こまめに検索してみるほかなさそうです。

HG ガンダムルブリスの検索結果現在》

HG ガンダムルブリスの検索結果現在》![]()

★定価1600円(税別)を超える非常識価格製品はあさましい転売ヤーです!!★

作り方手順全部撮影&解説 (HG ガンダムルブリス)

胴体腰部 |

|

|---|---|

|

[1]

|

真ん中のフレームパーツを挟み込むように、上と下から白いアーマーパーツを差し込みます。 |

|

[2] |

後部のアーマーを差し込みます。 |

|

[3] |

これだけ。 完成です。 |

|

[4]

|

前ページで完成させた脚を接合します。 |

|

[5]

|

胴体上半身部も接合します。 |

| バックパック | |

|

[6]

|

バックパック本体となるパーツに、フタ閉じ用のパーツをはめ込みます。 |

|

[7]

|

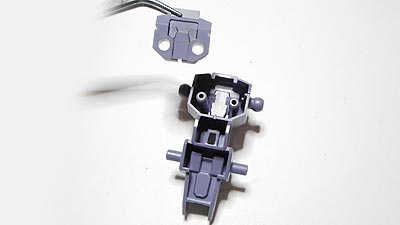

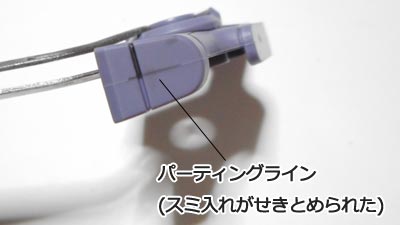

ガンビットが固定される箇所のうちのひとつです。2つ分割されているのをつなぐだけです。 合わせ目は消す必要はありませんがパーティングラインがありますので消します。 |

|

[8]

|

ビーム |

|

[9] |

|

|

[10] |

そして本体へつなぎます。前後左右の向き間違いに注意。 略しましたが反対側も同様に組み立てます。 |

|

[11] |

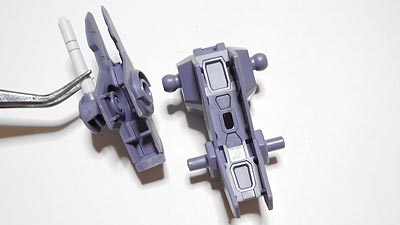

下側にあるガンビット設置部位です。アーム形状のパーツをつなぎます。 |

|

[12]

|

そしてこれも本体へ差し込みます。左右組み立てます。 これで、完成です。 |

|

[13] |

背中へ接合します。 |

| ビットステイヴ | |

|

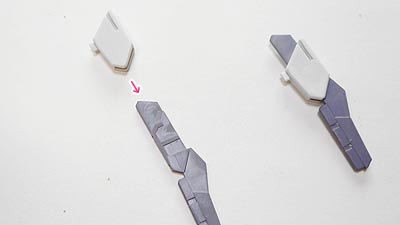

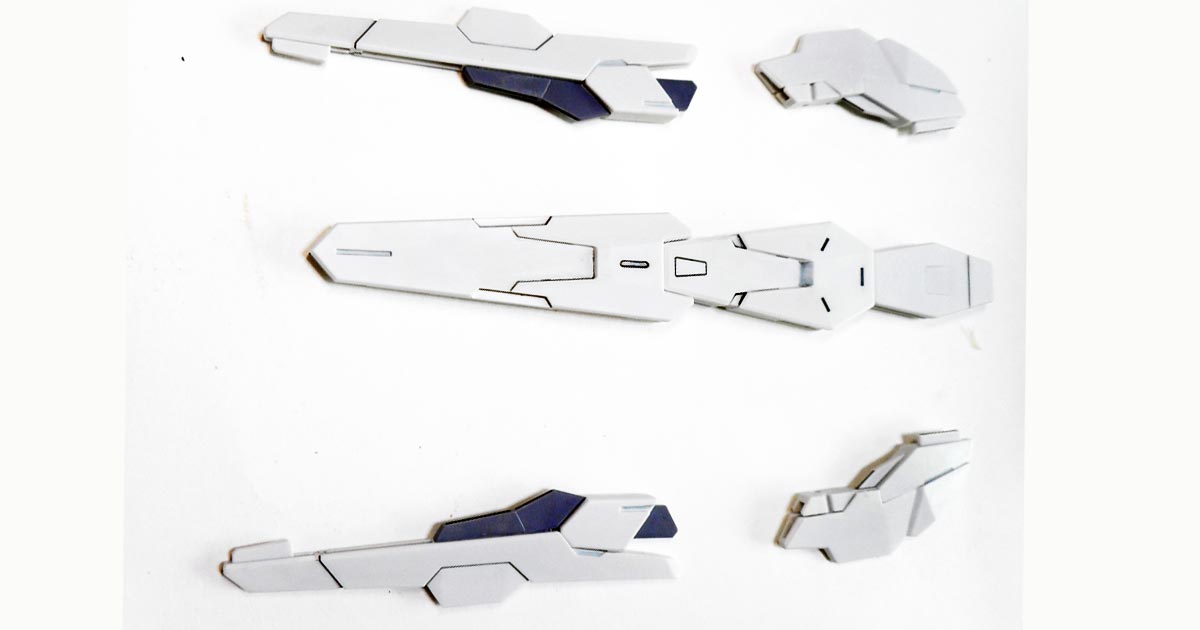

[14]

|

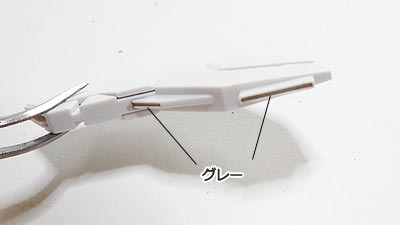

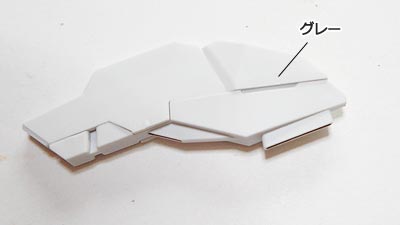

ビットステイヴにはグレーで部分的に塗る箇所がいくつかあります。小さいのでシールがついてません。この写真のパーツでは、コの字型の縁の部分が塗装個所です。 |

|

[15]

|

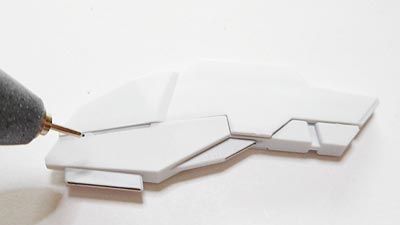

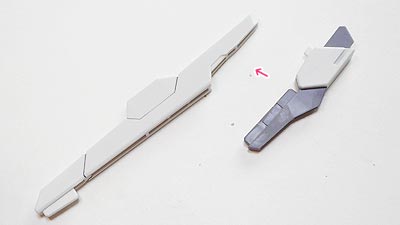

別のビットステイヴです。パーツを張り合わせるだけの行程なので簡単です。ここにも部分的にグレー塗り箇所がありまか。 |

|

[16]

|

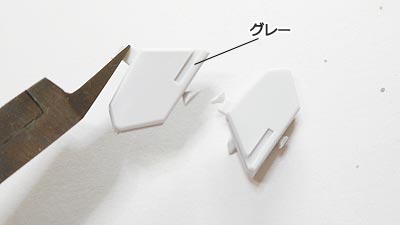

これも別のもの。同じく先端の縁の部位にグレーを塗っています。 |

|

[17] |

ここではシールドにしていってます。 さきほどの3つのビットステイヴを縦に連なるように差し込みつなぎます。 |

|

[18]

|

左右の端のビットステイヴです。2つのパーツをつなぎ合わせます。 同じくグレー塗装箇所あります。 |

|

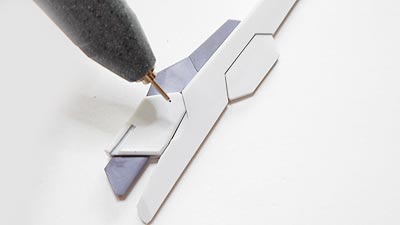

[19]

|

細く筆を使うには難易度が高い場合はマーカーペンを使って塗ってます。 若干の色差異が生まれますが妥協しました。 |

|

[20]

|

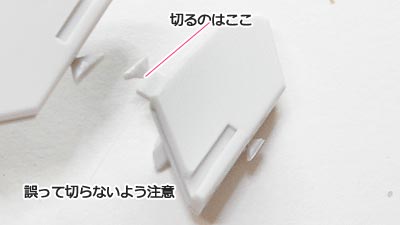

別の左右につながれるビットステイヴです。 色分けパーツを貫通させるように、白パーツを差し込みます。 この白いパーツはゲート位置(切り離す箇所)を間違えないよう注意です。四角い突起は残しです。 |

|

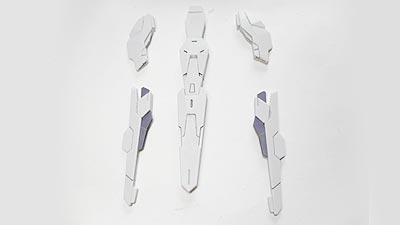

[21]

|

別の白パーツにつなぎます。 |

|

[22] |

スミ入れとかも多く存在します。 |

|

[23]

|

これですべてのビットステイヴの組み立てが終わりました。 それぞれを結合して、「コンポガンビットシールド」が完成します。 |

|

[24]

|

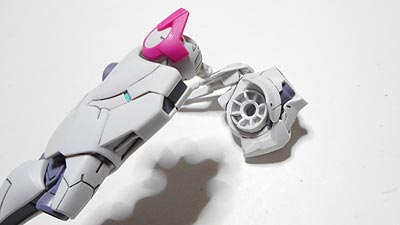

腕に装着させるには接合用パーツを使います。 |

|

次のページで最終、レシーバー |

|

HG 1/144 ガンダムルブリス解説》

HG 1/144 ガンダムルブリス解説》