HGUC 1/144 ユニコーンガンダム プラモデルの解説

箱写真

本体の白は、塗装しておりません。

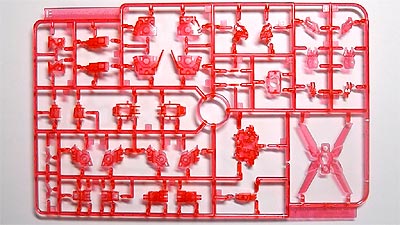

サイコフレームの赤いクリアパーツには、スミ入れの要領でモールド(ミゾ)にエナメルカラーの赤を入れてディテールアップしています。

RX-0ユニコーンガンダムは、MGであれば完全に変形しますが、HGUC 1/144スケールプラモデルの場合は、別個体で2種発売しております。

このページで掲載するのはデストロイモードです。

ユニコーンモードを完成させ、2体を並べディスプレイ、というのはHGUCならでは、と思います。MGでも同じものを2機つくればできないことはないですがなんかもったいない感が残りますから。

ユニコーンモードについていた![]() を装備。しかし、開溝した肩アーマーに阻まれ担ぎ構えることが困難です。

を装備。しかし、開溝した肩アーマーに阻まれ担ぎ構えることが困難です。

上下半分ずつ組み合わせてデストロイモード変貌中 も表現できます。

ユニコーンモードとデストロイモード、どちらを先にくみたてるのがよいか、それはやはり、「デストロイモード」だと個人的には思いました。先にデストロイモードを組み立てると,ユニコーンモードを組み立てるときにどこが単なるモールドでどこが開く装甲部位なのかがわかるからです。

ユニコーンモード同様、パーツの色分けができているので、ほとんど部分塗装程度で完成まで導けそうです。

(詳細は、組み立てながら掲載していきます。)

ブレードアンテナの後ろ側は、白の設定なので、塗装しました。

白パーツへのスミ入れは黒ではなく、ライトグレー系でしています。

![]() の弾倉パックも、色が分かれている設定なので別のグレーで塗装します。

の弾倉パックも、色が分かれている設定なので別のグレーで塗装します。

<PR>

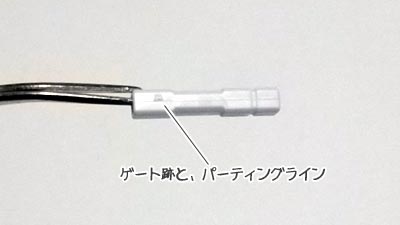

ペーパーがけ![]() 面はポリシングクロスで完全に消してます。

面はポリシングクロスで完全に消してます。

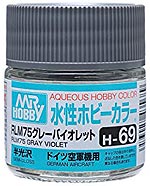

装甲板裏面は水性ホビーカラー、H-69 RLM75グレーバイオレットを塗りクオリティを上げてます。

RLM75グレーバイオレット。 Mr.カラーにも同色あります。

パネルライン(=パーツに形成された装甲のつなぎ目みたいなスジ線を指します)へのスミ入れ![]() は、超極細ペンのコピックマーカー0.02(文具店で入手)と、ハケ付きエナメルカラースミ入れ用 を両方使用。

は、超極細ペンのコピックマーカー0.02(文具店で入手)と、ハケ付きエナメルカラースミ入れ用 を両方使用。

その他の必須工具

- ニッパー

- タミヤセメント(合わせ目

消し用)

消し用) - 瞬間接着剤(合わせ目消し、時間がないとき用)

- ヤスリ、耐水ペーパー(ペーパーがけ

用)

用) - 筆4種 広面積用平筆、通常用平筆、細部用丸筆、超細部用面相筆(エナメル用、水性用とそれぞれ用意)

今回はこのガイドの指示通りの色で塗っておりませんのでご了承くださいませ

製作開始 作り方手順 徹底解説 (HGUC ユニコーンガンダム)

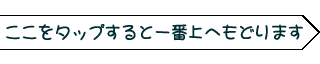

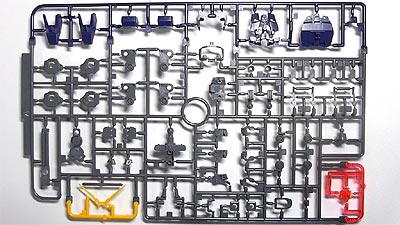

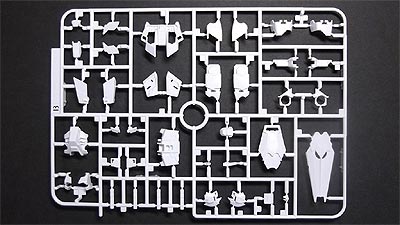

| パーツ一覧 | |

|---|---|

|

|

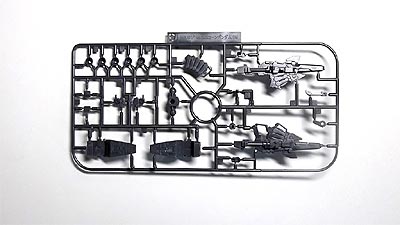

サイコフレームのパーツがある分、ユニコーンモードより多い、デストロイモードのパーツ群。 |

|

|

|

|

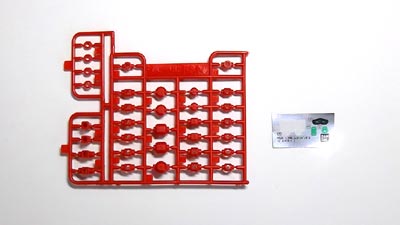

2枚あります |

|

|

|

|

|

|

|

HGUC 1/144 ユニコーンガンダム 胴体・上半身部の作り方・製作手順 と 解説です |

|

|

[1] |

まずは下ごしらえ。 |

|

[2] |

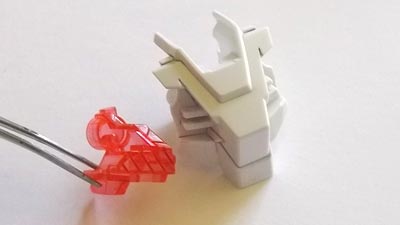

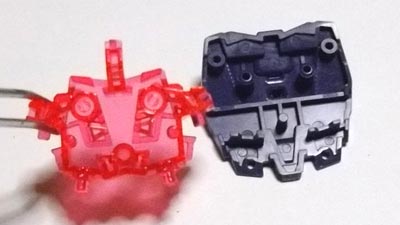

サイコフレームパーツにはとくに塗装指示はないのですが、モールド(ミゾ)へ、エナメルカラー赤をスミ入れ。 HGUC

バンシィでも、サイコフレームへはクリアオレンジのスミ入れが説明書に書かれてあったので、それを真似してみました。 左のパーツが、スミ入れしたものです。 |

|

[3]

|

サイコフレームを両脇へ差し込みます。 |

|

[4]

|

首のパーツは、もともとグレー色してるので、塗装せずそのままで製作しています。スミ入れは黒でしました。 胴体パーツの内側からはめこみます。首パーツは前後の向きに注意。 その後、腰部接合用のポリキャップをはめこみます。 |

|

[5]

|

ここからは、肩部分。ポリキャップをはめこんで、さらにその上へ肩プレートパーツを差し込みます。 パーツはエナメルカラー・ダークシーグレーでスミ入れをしています。 |

|

[6]

|

NT-D発動の際にとびでる肩のサイコフレーム。 上のほうは、サイコフレームではなく装甲なので、白。 そこへはシールを貼るか、塗装です。 塗装の場合はつや消し白100%。今回は塗装しました。 それを肩のプレートへ。 |

|

[7]

|

胴体へ差し込みます。 反対側も製作。 |

|

[8] |

背中。 バックパックが上から重なるのでほとんど見えなくなるのですが、一応サイコフレームっぽいミゾを赤く塗装します。 このときに使用した赤は、エナメルカラーのフラットレッド。ここを切断してクリアパーツを自作するスタミナは今はありません・・・ |

|

[9] |

胴体・前面へ接合します。 |

|

[10] |

実は、腕関節は、背中側に差し込んでから、胴体と接合させるほうがやりやすいです。さっきは前から差し込んだけど。 |

|

[11] |

説明書もこの手順が書かれてます。 |

|

[12] |

こんな感じ。 |

|

[13] |

装甲を接合します。スミ入れはダークシーグレーで済ませています。 |

|

[14] |

くびの台座部分。もともとグレー色パーツなので塗装せず、エナメルカラー・フラットブラックでスミ入れのみしています。 それを差し込みます。 |

|

[15]

|

腹部のグレーパーツも、無塗装します。さしこみます。 |

|

[16]

|

NT-D発動時にちょうつがいのようにひらく装甲板。事前にスミ入れを済ませています。 これを差し込みます。 |

| バックパック | |

|

[1] |

ここからは、バックパックの組み立てです。 HGUC ユニコーンモードとの違いは、NT-D発動でバーニアがもう1対露出される追加パーツがあることと、サイコフレーム部のクリアパーツ。 |

|

[2]

|

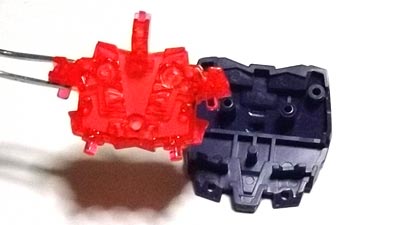

クリアパーツは周囲前後のパーツ色を透過するので、そのまま組み込むと、この場合ダークブルーに染まって暗く見えてしまいます。 なので、裏面を白く塗装して透過を防ぎ、クリアレッドの色本来を活かせるようにしました。 |

|

[3]

|

あらためて、接合します。 |

|

[4]

|

写真ではあまり伝わらないかも知れませんが、それなりに赤が映えるようになりました。 |

|

[5]

|

上部先端。ここにパーツの組み込みがあります。紛失しやすい小さいパーツです。 |

|

[6] |

ここからは |

|

[7] |

この部分、パーツ色はグレーなのですが、設定によればちょっと青みがかったグレーなので、説明書に従って「ブルーグレー+ホワイト」で塗装しました。 それを、両端2カ所、差し込みます。 |

|

[8]

|

そして |

|

[9]

|

この6個の推進バーニアのうちの4個をバックパックへ取付けます。 内部の白フチ塗装をしています。 エナメルカラー、ホワイトを使用。 バーニア自体も、 |

|

[10]

|

バーニアをさしこみます。 このときのクリアパーツ側、バーニアの一番奥と兼用なので、赤いままにしようか、黒く塗装しようか迷いました。(ユニコーンモードのときは黒く塗った) が、赤いままでも支障なさそうな気がしてきたので、塗装せずそのままにしました。 ちなみに噴射している色は鮮やかな青なので、このクリアレッドは発火している色の演出というわけでもないみたいです。 |

|

[11] |

両端にNT-D発動でひらいたパーツ、を2つ、差し込みます。 |

|

[12]

|

これでバックパックは完成。背中へ差し込みます。 |

|

[13] |

胴体・上半身部の完成です。 |

|

次のページでは、頭部の組み立てを全掲載・解説します。 |

|