1/550 アッザム ガンプラ解説

箱写真

絵はもちろん当時CGなんて技術的にムリな時代でしたから、手描きです。

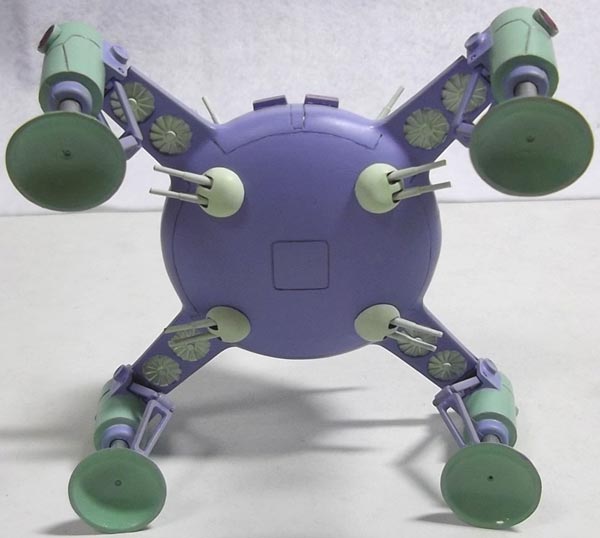

完成写真

稼働部は、下部のメガ粒子![]() が回転、上部メガ粒子

が回転、上部メガ粒子![]() 身が上下角度稼働、

身が上下角度稼働、

着陸脚が伸縮。

底面。

胴体のすみのほう、勝手にディテール線が追加されていますが、これについては作り方ページにて後述します。

タミヤウェザリングツールで少し泥よごしを付け足しています。

付属としてアッザムリーダー(ワイヤーなし)、電磁粒子弾、1/550ガンダム、1/550マゼラアタックがついてます。

1/550 アッザム の入手方法

ときおりバンダイよりキットの再生産・再販が行われています。

個数が限定されての生産のようで、在庫数がなくなり次第終了、また次の再販まで数年辛抱・・・ですがこの再販ペースは年々期間が長く、再販回数も少なくなってきました。 (2020年現在)

中古品をネット通販で探すという方法もありますが、付加価値をつけられ価格はやや上昇傾向にあるようです。

<これは広告を兼ねています>

ペーパーがけ![]() 面はポリシングクロスで完全に消してます。

面はポリシングクロスで完全に消してます。

ハセガワ・スーパーポリッシングクロスでから拭きするだけで、ペーパーがけ跡のザラザラ部が消せます。

ガラスヤスリを使用して、ゲート跡を消す処理の時短もしてます。

これ1本で、320番→600番→1000番→2000番という4種のペーパーがけによるゲート処理が、このガラスヤスリ1本ですべて完遂できるようになりまして、疲労感も減り助かっております。

<PR>

旧キット ガンプラが見つけやすい通販店

ネットショップ駿河屋 楽天市場店

ここはガンプラのみならず他のプラモデルや生産終了したフィギュア、トレーディングカードも扱っているお店です。私はここでアオシマの伝説巨神イデオン1/600統一スケールプラモデルを全種買うことができました。

旧キットは塗装行程がさけて通れませんので、このアッザムも筆塗り塗装しました。

筆塗りの広い面積の塗装はどうしてもムラや筆跡がでてしまいます。

少しでも減らすために、今回胴体の塗装には水性アクリルではなく、タミヤエナメルカラーを使いました。

エナメルカラーは比較的乾燥が遅いので、その分、筆塗り跡やムラがなじんで消えやすいという利点があります。

(ラッカー系+リターダー という手段もありますがラッカー系はなるべく使わないのがこのサイトの方針なのでご了承願います)

ちょっと改良 ●ほう身

先端は穴があいてなかったので、ピンバイス(小型ドリル)を使ってへこみをつけ、

らしくしました。

小さいからやりすぎるとパーツ自体を壊す恐れがあるので、へこませるにとどめています。

おまけとしてついている、マゼラアタックの![]() の先も行いました。

の先も行いました。

それ以外はキット通り、ノーマル組み立てです。

今回はこのガイドの指示通りの色で塗っておりませんのでご了承くださいませ

<これは広告を兼ねています>

ペーパーがけ![]() 面はポリシングクロスで完全に消してます。

面はポリシングクロスで完全に消してます。

ハセガワ・スーパーポリッシングクロスでから拭きするだけで、ペーパーがけ跡のザラザラ部が消せます。

ガラスヤスリを使用して、ゲート跡を消す処理の時短もしてます。

これ1本で、320番→600番→1000番→2000番という4種のペーパーがけによるゲート処理が、このガラスヤスリ1本ですべて完遂できるようになりまして、疲労感も減り助かっております。

パネルライン(=パーツに形成された装甲のつなぎ目みたいなスジ線を指します)へのスミ入れ![]() は、超極細ペンのコピックマーカー0.03(文具店で入手)と、ハケ付きエナメルカラースミ入れ用 を両方使用。

は、超極細ペンのコピックマーカー0.03(文具店で入手)と、ハケ付きエナメルカラースミ入れ用 を両方使用。

その他の必須工具

製作開始 作り方手順 徹底解説 (1/550アッザム)

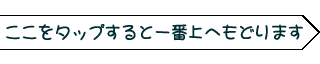

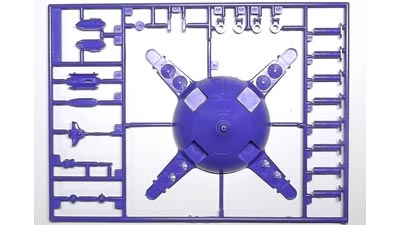

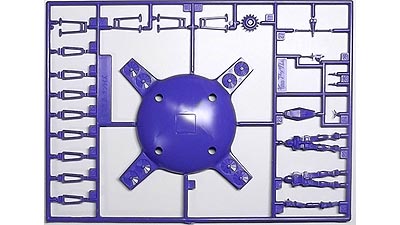

| パーツ一覧 (タップして大きく表示) | |

|---|---|

|

|

|

|

|

パーツ一覧です。 むらさき色の本体部、グリーン系色のは着陸脚部と |

パーツは組み立ての前に洗うことをおすすめします。参考:開封したらまずパーツ洗浄 |

|

|

|

|

1/550 アッザム 製作手順解説 着陸脚部 |

|

|

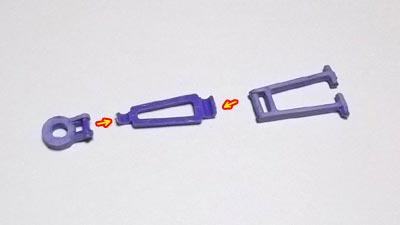

[1] |

着陸脚を、4つ組み立てます。 左右に差し込む、写真では両端にあるパーツ、これは事前に本体色で塗装です。色は、エナメルカラーのパープルにさらにホワイトを混ぜて明るくしたものを使用しました。 サスペンションのような構造になっているこのフレーム状のパーツは、接着剤がついて稼働部が固まってしまわないよう気をつけながら。 |

|

[2] |

左右にのせたパーツが接着剤につかないように注意しながら、中央フレームパーツを貼り合わせて、合わせ目を消します。 |

|

[3] |

合わせ目 |

|

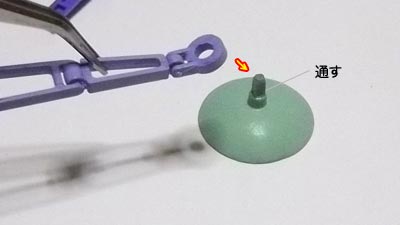

[4] |

先端がリング状になっている部分を、円盤状の足先に差し込みます。 このときリング状パーツの上下、差し込み方向に注意。 |

|

[5]

|

その上から、 ショックアブソーバらしき支柱パーツを組み立てて差し込みます。 リング部分は回転稼働するので接着させないよう気をつけながら貼り合わせ、合わせ目を消します。 |

|

[6] |

支柱を塗るのは組み立ての前に。 支柱は金属っぽく見せようと思い、 銀色系のフラットアルミで塗装しました。 |

|

[7] |

そして、本体の四隅にこれをつないでいきます。 着陸脚本体とも呼ぶべきであろうか、このパーツ。 内部には溝が複数がありまして、ここにひっかけて支柱を固定させる構造です。 支柱を90度回転させるとひっかかりがはずれ、伸び縮みします。 そしてまた90度回転して好みの高さで固定、というギミックでした。 |

|

[8]

|

本体の端と、支柱を中にはめこんで、脚を接着します。合わせ目は消します。片方が安定しないのでマスキングテープで仮止めしています。 |

|

[9] |

本体の脚接合部は前もって適当なグレーで塗装をしておきました。 |

|

[10] |

合わせ目を消したら塗装です。 このときムラサキのサスペンションパーツがフラフラ動いて邪魔をするのでマスキングテープで押さえつけておきます。 |

|

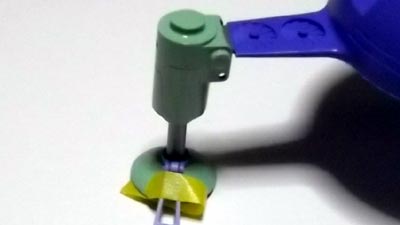

[11]

|

塗装が完了したら、フラフラしていたサスペンションパーツを、着陸脚へつなぎます。脚をつまんで細めてから通します。 |

|

[12]

|

最後に、着陸時のエア抜き用の排気口 らしきパーツを取付けます。 パーツは事前にピンク系で塗装しますが、水性ホビーカラーのピンクだと鮮やかすぎる気がしたので、HGUC ローゼン・ズールに使っていた本体色の、ややくすんだピンクが余っていたので使う事にしました。 外縁は脚と同じ色で塗装です。 これを取付けて、着陸脚は完了です。 |

|

[13] |

だいぶ後で気づいたのですが、写真の脚の根元部分、ここは胴体色の紫で設定されていることに気づき、 塗装しなおしました。(左の写真は本体組立後のものです) |

|

下の | |

|

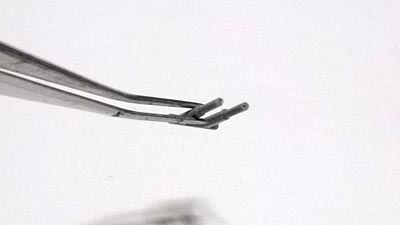

[14] |

下の2連装 この 組み立ての前に、 細めのピンバイス(小型の手回しドリル)を使って、 やりすぎるとパーツが欠ける可能性がありますので、全部掘り下げる必要はありません。 |

|

[15] |

フラットベースを混ぜてつや消しにしています。 |

|

[16] |

くっつけたら完全に硬化するまで放置。 |

|

[17] |

|

|

上の |

|

|

18]

|

ついでに、上部の 同じ色で同じ過程での組み立てでもあるから。 先端にピンバイスでくぼみをつけ、 それぞれを塗装します。 上部 |

|

[19] |

内部は黒く塗っておき、 |

|

[20]

|

|

|

[21] |

フタは接着剤の硬化だけでは心もとないので、 エポキシパテを重ねて補強しました。 これで |

|

次のページで、本体部の過程を掲載致します。 |

|